橘周太(たちばな・しゅうた/1865~1904)

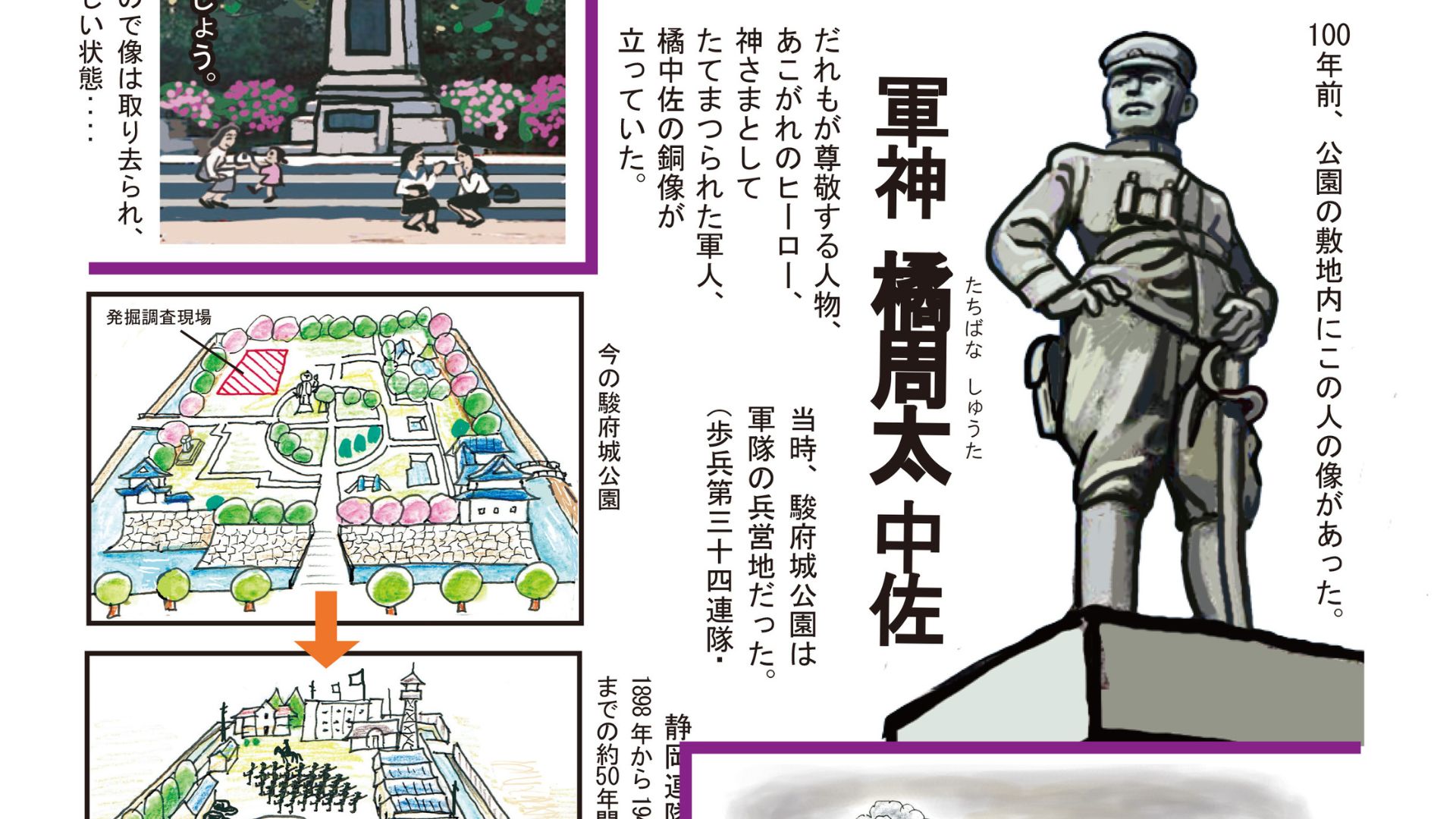

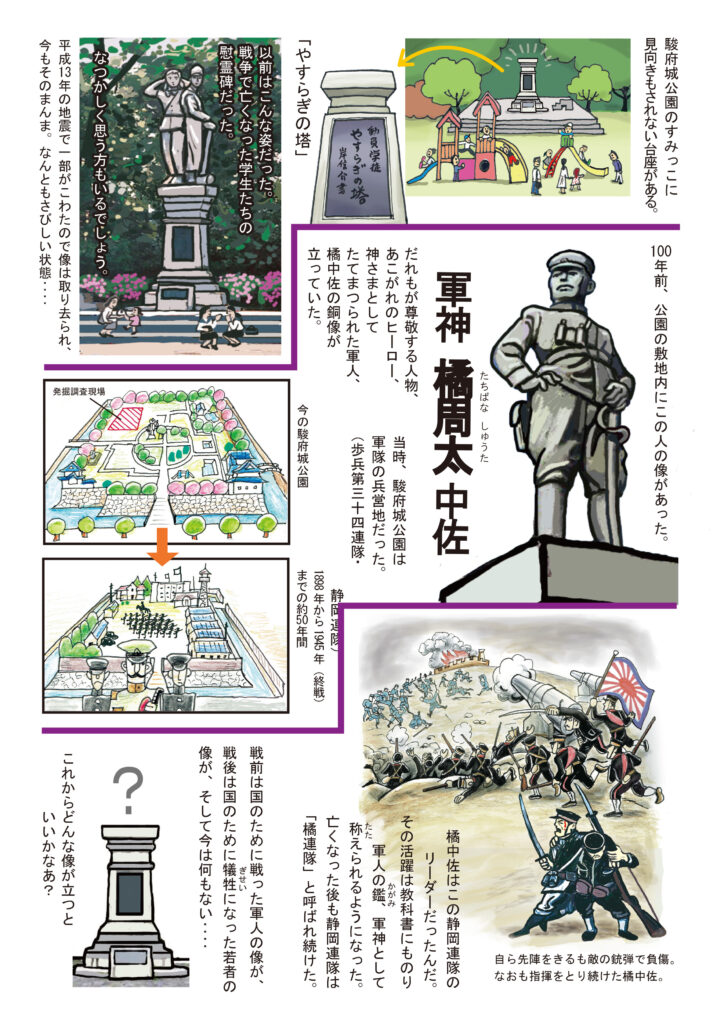

敗戦とともに消えた「軍神」

静岡といえば「橘連隊」

昭和20年8月の終戦まで約50年間にわたり、静岡市は第34連隊を中心にした「軍都」でした。静岡連隊は、第一大隊長だった橘周太の名を冠して「橘連隊」と呼ばれ、全国に知られました。

実のところ、彼は静岡出身ではないし、静岡に住んだことさえありません。満州の戦場に赴いてから静岡34連隊の大隊長に任命されたのです。そして着任からわずか20日ばかりで戦死しています。それでも静岡では、軍人はもちろん、多くの市民からも郷土の誇りと思われました。

かつて駿府城址のお堀端に銅像が立ち、市民の誰もが知っていた人物です。子ども向けには、唱歌「橘中佐」が尋常小学校の教科書に載り、日本中の子どもに歌われました。現在の駿府城公園内には、ここに連隊本部があったことを後世に伝えるため、軍歌「軍神橘中佐」の詩を刻んだ石碑があります。

沓谷の陸軍墓地には橘中佐をはじめ、34連隊の指揮官たちの墓塔が並び、かつては“聖地”になっていました。

教育者として歩み

太平洋戦争の終結の前と後では、国の制度も人々の価値観も大きく異なります。過去の人物を評価する場合、その時代状況を考え合わせないと、人物を見損なってしまうことがあります。橘周太は明治時代の軍人ですが、ここでは“慕われた教育者”としての側面にも目を向けてみたいと思います。

日露戦争は日本にとって、それまで経験したことがない規模での国民総参加の対外戦争でした。実際に戦場に行くわけでない銃後の人々も、町をあげての提灯行列をしたり、市町村長が祭主となっての戦没者慰霊祭を催したり。こうした国民一丸という雰囲気の中での軍人という職業は、現代で言えば国際的に活躍するプロスポーツ選手のようなもの。当時の男子生徒のあこがれです。

橘周太は東宮武官、すなわち皇太子(当時12歳、のちの大正天皇)の家庭教師を務めたほどの人で、明治35年には名古屋で陸軍幼年学校校長になります。幼年学校とは士官学校より前の段階、13歳~15歳の生徒を対象として軍人エリートを養成するための学校。教科は漢文・外国語・地理・歴史・図画・数学などで、普通の学校とさほど変わりません。とりたてて軍事訓練などはしませんが、精神教育が強調されました。

教え子のこんな回想が残っています。・・・「校長は写真で数十名の新入生の顔を入学前から覚えておられた。入校したその日に突然、名前を呼ばれた生徒は驚くとともに、校長に対して限りない敬愛の念を抱くに至った。」

周太は「生徒は努めて校長に近接せよ」といい、日曜日には生徒が校長宅を訪問するように誘いました。生徒が訪ねて来ると、夫人、馬丁、女中に至るまで一家総出で、おはぎや汁粉等を作ってもてなしたといいます。

首山堡の戦い

明治37年、日本は当時世界一の陸軍国と言われていたロシアに対して宣戦を布告、日露戦争が始まります。このとき周太は教育界を離れ、初めて実際の戦場に赴きます。遼東半島に上陸してから3ヶ月目の8月11日、静岡34連隊の第1大隊長に補せられました。

同月30日夜半、遼陽会戦の最前線である首山堡の戦いに臨みます。一進一退の激しい銃撃戦を繰り返される中、壮絶な戦死を遂げる。その際「今日は8月31日で、我が皇太子殿下御誕生の吉日である。このめでたい日に一身を君国に捧げるのは、このうえない名誉であり本望である。ただ多数の部下を損傷させたのは遺憾に堪えず申し訳ない」と言い残して絶命した、と報道されました。新聞などでの英雄譚が膨らみ、生前の橘周太を敬愛する人々が、彼を「軍神」と讃えるようになりました。

日露戦争の歴史を振り返る

日露戦争は世界史上で初めての本格的な有色人種と白色人種との「人種戦争」と見られました。日露戦争は1904~5年のことですが、それ以前の19世紀は、西洋列強によるアジア・アフリカ支配が徹底した時代です。白色人種は有色人種より優れており、戦争をしても有色人種に勝ち目はないと信じられていました。ところが、世界中の予想をくつがえして日本が辛勝。この知らせが人々に感動と勇気を与えます。長らく西欧の植民地支配に耐えていたアジア諸地域が、独立をめざすきっかけになりました。

それにしても、たいへんな犠牲を伴った戦争です。戦病死者数は日露両国それぞれが10万人以上と推計されます。静岡連隊から出征した兵員は約5,000名で、うち1,100人以上が戦死。静岡連隊はあまりにも犠牲者が多かったので、帰還する際に正門(東御門)から入らずに、ひっそりと裏手の門(凱旋門)を通って弔意を示したそうです。

しかし戦争は止むことなく、さらに後の日中戦争、大東亜戦争(アジア太平洋戦争)へと連鎖していきます。戦争の歴史を忘れ去ってはならない。歴史の教訓を学びながら未来を創っていくことが、先人に対する一番の供養ではないかと思います。